Agujas cargadas: cuando el activismo feminista se logra volviendo subversiva la domesticidad

La artesanía feminista de los setenta abrió el camino. La cuarta ola ha capitalizado esta herencia.

Símbolo feminista y de poder lésbico, el Labrys, el hacha de doble filo que usaban las mujeres en antiguas sociedades matriarcales, está tejido a mano en uno de los jerséis de la artista Ellen Lesperance. No es un jersey cualquiera. Como si de un traje de superheroína se tratara, toda persona que se lo ponga tiene la obligación de acometer un acto heroico mientras lo viste y dejarlo debidamente documentado para la posteridad. Esta especie de performance colectiva se incluye dentro de Velvet Fist, la muestra que la artista protagoniza en el Baltimore Museum of Art de EE UU hasta el próximo 28 de junio. En ella también se exponen otros siete jerséis de la serie Greenham Common Women’s Peace Camp, modelos inspirados en los patrones protesta de los que vistieron las feministas separatistas mientras se manifestaban contra el almacenamiento de armas nucleares de EE UU en Berskshire (Inglaterra) desde 1981 al 2000.

La gesta del jersey contra las injusticias no está sola. La irrupción de la cuarta ola feminista, el auge de la ultraderecha y la revuelta contra el consumo exacerbado ha supuesto un nuevo ciclo de exaltación y (re)apropiación del bordado y del háztelo tú mismo como herramienta subversiva. También el de su resignificación dentro de la lógica de mercado.

Si en los setenta las artistas sacaron sus agujas para dignificar y denunciar desde la cautividad de lo doméstico la opresión del sistema, medio siglo después las fronteras entre el arte, la protesta y el puro show business se difuminan y retroalimentan en la apetecible (y muy rentable) narrativa de la resistencia política.

«No es divertido ser pobre y vieja», dijo a The Guardian la pionera Judy Chicago, artífice de la primera obra de arte épica del feminismo. La artista hacía estas declaraciones hace unas semanas a propósito de la supuesta inyección de efectivo que ha obtenido con su monumental obra de arte vista en el último desfile de Dior. Que Maria Grazia Chiuri se alíe en su discurso con las puntadas de Chicago no es casualidad. Ha llovido mucho desde que Louise Bourgeois abriese la senda de la rebelión cuando bordó aquello de «He estado en el infierno y he vuelto. Déjame que te lo aclare: fue maravilloso», pero el bordado protesta nunca se fue. Tracey Emin cogió el testigo en los noventa y transformó lo colectivo de la segunda ola en una experiencia confesional contra el patriarcado. Orly Cogan ha torpedeado la mística femenina con sus bordados de jóvenes desnudas pasando el aspirador o chavalas esnifando drogas mientras las adultas hornean pasteles.

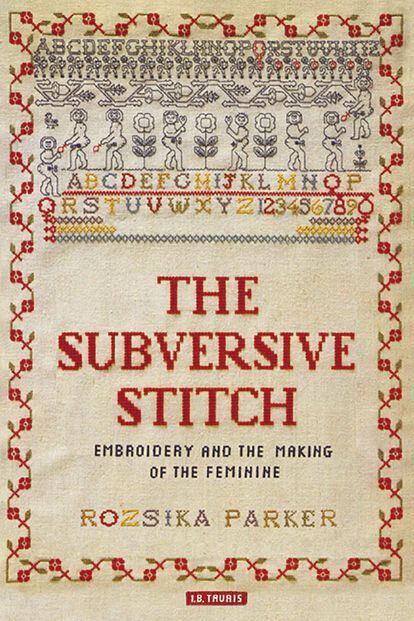

La deriva y polarización política global ha facilitado un repunte del craftivismo, el término que acuñó en 2003 la escritora Betsy Greer para designar al trabajo que une la artesanía (craft, en el inglés original) con el activismo. También el factor socioeconómico: Rozsika Parker, historiadora del arte feminista, apuntaba en el prólogo de The subversive stitch: embroidery and the making of the feminine (La puntada subversiva: bordados y la construcción de la feminidad, editado inicialmente por The Women’s Press), que las reediciones de su clásico tratado, publicado originalmente en 1984, siempre llegaban con las recesiones económicas y con ellas «un revival por el entusiasmo del bordado y lo hecho en casa». Crisis, autoritarismo y tardocapitalismo ansioso por devorarlo todo explican, en parte, este repunte del bordado rebelde que ahora parece invadirlo todo.

En protesta por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, miles de mujeres hicieron historia al tejer a toda prisa sus gorritos rosas (pussy hats) para uniformizar las cabezas de la masa de manifestantes vista en la Marcha de las Mujeres de Washington de 2017 (una decisión que horrorizó a Camille Paglia, que vio lo del rosa como «un ataque contra la dignidad femenina»). Dejando el debate cromático a un lado, la firma que mejor ha capitalizado todo ese fervor es Lingua Franca, la popular marca de jerséis con bordados protesta contra las políticas del presidente. Fundada por una adinerada socialité, Rachelle Hruska MacPherson, sus prendas con mensajes tipo «I miss Barack» («Echo de menos a Barack») cotizan a 400 euros la pieza. En una horquilla similar se mueven los aspiracionales jerséis bordados de la británica Bella Freud, hija de Lucian Freud, que ha convertido sus creaciones en insignias generacionales.

En España, la generación del 8-M se suma al craftivismo, pero en clave artística. Sandra Paula Fernández lo hizo con Tod@s a una, la revolución se hace a golpe de aguja, un tapiz de 3×4 metros hecho a base de cintas de raso y terciopelo que llevan bordadas todas las frases que escuchó durante la manifestación de 2018 en Madrid. Inspirada «por la profunda intensidad de Louise Bourgeois, las duras confesiones de Tracey Emin y las brujas feministas de Kiki Smith», Paula carga de connotación reivindicativa los mensajes que borda. «Nada más inofensivo en apariencia que el punto de cruz», dice, sobre el arte de jugar al despiste en el combate feminista, y sentencia: «Las agujas vienen cargadas y con ellas acometo mi lucha» .